| |

デザインはどのようなプロセスでしたか?

三原教授

まず竹集成材の弱点として、一般の家具で使う「ホゾ組み」の手法が取れないという難点がありました。(注釈:’’竹を割った性格’’と言われる程、縦方向にスパッと割れる竹はホゾと呼ばれる加工を利用して人の重みに耐えるフレーム組には向いていない)そこで、複数のフレームを別々の面で接着しそれを積層プレスした後に外形加工するというクロスレイヤージョイントの手法を開発しました。

|

|

| |

この手法は他のテオリのアイテムの構造に活かされその後、

実用新案も取得しましたね。

三原教授

これで安心して椅子を作る基礎ができました。そこからこのジョイントで作られたサイドフレームで中のパーツを挟み込むという構造が決まりました。

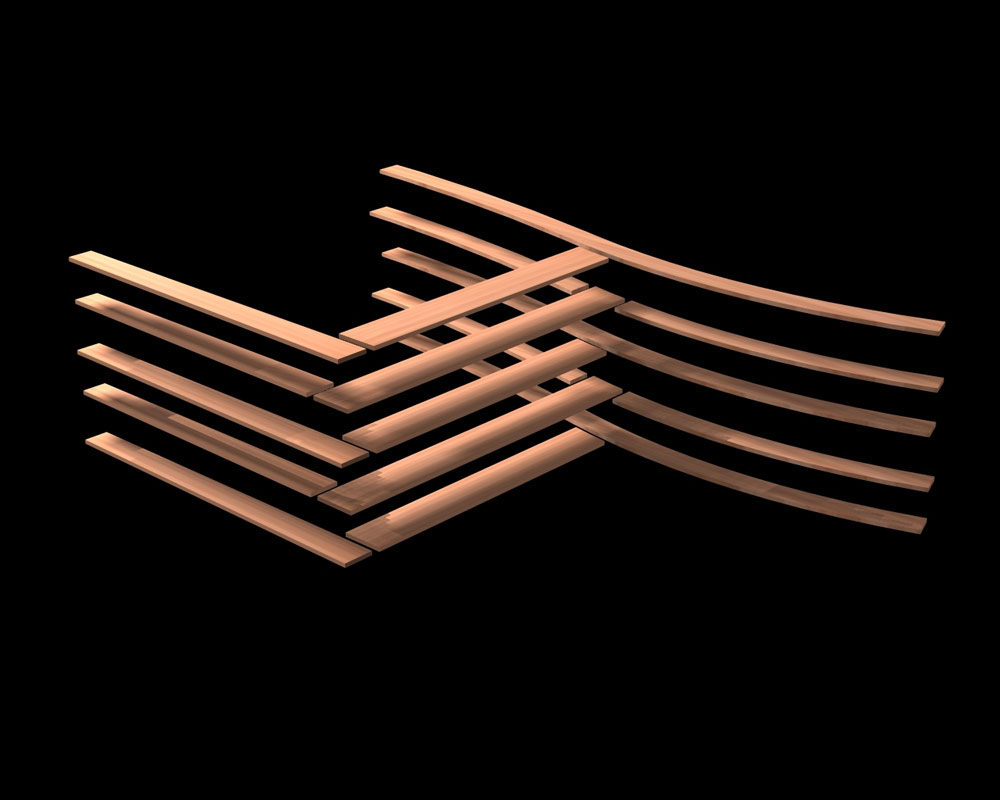

肝心の座面の弾力性の部分はしなりを安全性のある形、且つ作りやすくするためには、モジュール化して作ったほうがいいと判断し(梯子のように)細いバネのモジュールを組み立てから、先程のサイドフレームで挟み込む様にしました。

またこのモジュールは竹のバネ材を基材に貼り付けて作るためどうしても横幅が大きくなり全体に幅が広い印象の椅子になるんですね。そこで「幅広で背の低い安定感のあるプロポーション」を個性として基本の構造が決まりました。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

初期の試作

曲面を中心にしたデザインで会ったことが分かる |

|

| |

|

|

| |

挑戦的なアイテムですから、

まだまだステップが待っていそうですが、、、

三原教授

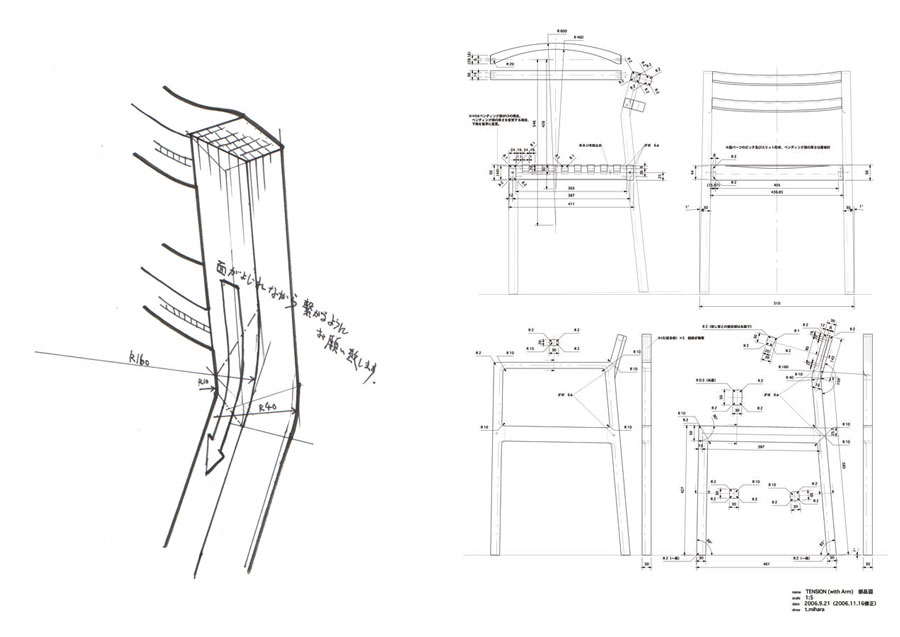

初期の試作では、サイドフレームに曲線を使っていたのですが曲面により出てくる断面の表情が椅子のフレームになると少しうるさく感じました。また竹が東洋の素材であるのでそれが悪く作用すると洋の住空間とフィットしないと考えました。そこで直線を主体としたフレームにすることで竹の表情と相まってシンプルな品位が生まれました。

基本的には竹の性質や構造から形状の大枠を決めていき、直線のシンプルさを損なわないR加工で奥行き感を出すなど、プロが作った上質感が感じられるように細かな工夫をしています。

細かな分の加工についてのスケッチと、図面

木目の方向や、竹の木目の表情まで考えてデザインされている

|

|

| |

また、椅子だけでは物足りないということでテーブルも開発しました。

同年に発表し現在も人気アイテムであるZERO(壁掛けミラー)や前年の小物と組み合わせることで、住まう空間を魅力的に竹で作ることが出来るようになりました。

結果的にはグッドデザイン賞も受賞し

デザイン的にも評価されるアイテムとなりましたね。

三原教授

これは竹という素材で作ることを考えた結果だと思っています。

家具材として主流のオークやウォールナットなどの既存の木材で家具を作ると、すでに多くの名作が存在しますし製造に関する工法も確立されているため少し無理のある考え方をしないと差異のあるデザインが生まれません。しかし竹集成材の家具はこれまでに存在しておらず、この素材の特性をしっかりと深堀して製造方法も含めしっかり考えれば自然とオリジナリティが生まれると考えていました。 |

|

| |

|

|

| |

2年にわたる竹集成材プロジェクトは、結果的に小物にとどまらず家具まで生まれる結果となりました。竹の集成材の特性を活かすことから始まったプロジェクトは竹の魅力をバリエーションあるデザインで表現するができ取り販売店も増えました。

地域の新しい取り組みとして取材を受けることも増え、代表である中山の当初の希望である竹の魅力をより伝えたいという思いは、十分以上に達成されることになりました。 |

|

| |

|

|

| |

テオリ

受賞を機にデザイン性の良さを認知されたり、取材を受け始めるようになりなったりとテオリの中に初めてブランドが立ち上がって来た時期だと思います。家具ブランドを立ち上げるという事ではどのような開発でしたか。

三原教授

ブランドについても実は大所高所から戦略を立てて行ったのではなく「竹」という素材だからどうすれば良いのかをしっかりと考えた結果、強い商品群が生まれブランドの魅力を作ったのだと思います。

ある意味幸せな形の開発プロセスでゼロから新しい物を生み出してテオリさんと一緒に自分も成長させてもらったとのは面白かったと思っています。

メディアに取り上げられた効果で若手の営業のスタッフが入ってきて、その方が新しいインテリアショップさんと繋がったりとポジティブなサイクルが生まれましたね。竹集成材プロジェクトのプロセスの中で自社での開発体制も整って来て、テオリさんとして継続して新しいアイテムを生み出せるようになってきたのもこの頃からですね。

テオリ

アイテムが広がりつつある事で、家具店さんだけでなく大手設計事務所に注目され建築の中でテンションが使われたりと、メーカーとしてステップを上がることができました。

他メーカーからも竹集成材の製品づくりの打診が来始めるなど、三原教授が竹の魅力を掘り下げて頂いたおかげで、テオリの飛躍の節目となりました。

今回のインタビューで、テンションをはじめ我々のアイテムがどんな考えでデザインされているのか知って頂けたと思います。

表面的な形状を考えるだけでなく、竹の特性を深く考えることから魅力的な製品が生まれたことが良くわかりました。今日はどうもありがとうございました。

三原教授

ありがとうございます。

|

|

| |

|

|